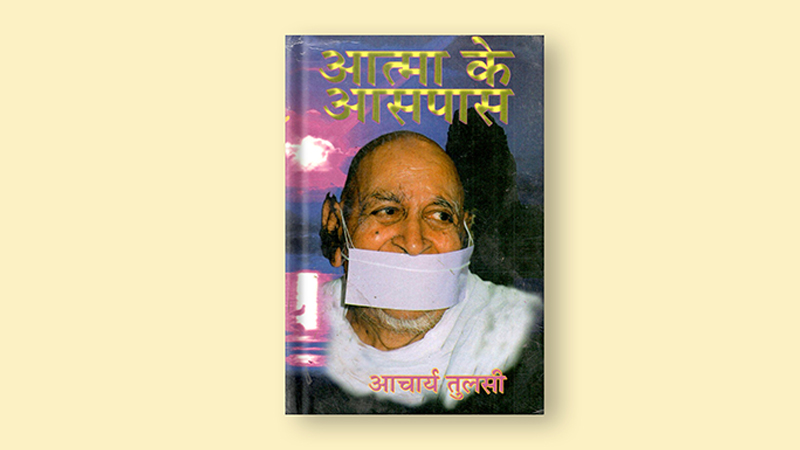

आत्मा के आसपास

प्रेक्षा: अनुप्रेक्षा

प्रयोग: प्रयोग के लिए

राजस्थान पुलिस अकादमी के बड़े हॉल में आज एक प्रयोगशाला का उद्घाटन हो रहा है। इस अकादमी में आज तक बहुत प्रयोग हुए हैं, पर आज जो प्रयोग हो रहा है, यह विलक्षण है। इस प्रयोग को ‘संजीवन प्रयोग’ की संज्ञा दी जा सकती है। प्राचीनकाल में एक औषधि होती थी ‘जीवातु’। उसके प्रयोग से मरता-मरता आदमी जी उठता था ऐसा कहा जाता है। पता नहीं वह जीवनौषधि क्या थी? कैसी थी? उसका अस्तित्व था या केवल किंवदंती चल पड़ी?

हमारी प्रकृति ऐसी है कि हम झटपट किसी बात पर अविश्वास नहीं करते। अतीत के महापुरुषों ने जो कुछ लिखा है, चिंतनपूर्वक ही लिखा है। उसे हम झुठलाने का प्रयत्न क्यों करें। इस युग में हमें एक ऐसा संजीवन मिला है, जिसके सेवन से जड़ता दूर होती है और चेतना जागृत हो जाती है। उस संजीवन का प्रयोग करने के लिए हम यहाँ आए हैं। आज धर्म प्रयोग शून्य हो रहा है। धर्म बहुत हैं, धर्मस्थान बहुत हैं, धर्म की गूँज बहुत है, भजन-मंडलियाँ बहुत हैं, भक्त बहुत हैं और भक्ति भी बहुत है। किंतु मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि बहुत होने पर भी कुछ नहीं है। एक संस्कृत कवि ने लिखा- यस्य धर्मविहीनानि, दिनान्यायांति यांति च। स लोहकारभस्त्रेव, श्वसन्नपि न जीवति।।

लोहकार की भस्त्रिका श्वास लेती है फिर भी उसमें जीवन नहीं है। इसी प्रकार धर्म की क्रिया बराबर चलती हैं, पर उनमें चेतना नहीं है। जो धर्म स्वयं चेतनाशून्य है, जीवनशून्य है, वह औरों को जीवन कैसे दे सकेगा? इस प्रश्न-चिÐ ने धार्मिक जगत में एक हलचल पैदा की। इसी संदर्भ में हमें चिंतन किया कि सबसे पहले धर्म को जीवित और जागृत किया जाए। इसके लिए हमने अभिक्रम चलाए-अणुव्रत और प्रेक्षाध्यान। अणुव्रत वैचारिक क्रांति की पृष्ठभूमि पर उभरने वाला जीवन का प्रयोग है और प्रेक्षाध्यान जीवन की गहराइयों में विस्फोट कर अपने विकिरणों का प्रभाव छोड़ने वाला प्रयोग हे। ये दोनों प्रयोग एक-दूसरे के पूरक हैं।

जहाँ अणुव्रत का प्रयोग देश भर में सैकड़ों-सैकड़ों स्थानों पर हुआ है, वहाँ प्रेक्षा का प्रयोग जैन विश्व भारती (लाडनूं) के प्रज्ञा-प्रदीप में हुआ। वह स्थान ऐसा है, जिसके वायब्रेशन व्यक्ति को भीतर तक छू लेते हैं। किसी व्यक्ति का धर्म में विश्वास या रुचि हो या न हो, वहाँ जाने से मन इतना भावित हो जाता है कि जीवन बदलने लग जाता है। लाडनूं में होने वाले उस प्रयोग को प्रसरणशील बनाने की दृष्टि से प्रज्ञा-प्रदीप से बाहर भी कुछ शिविरों का आयोजन हुआ। उसी शृंखला में राजस्थान की राजधानी जयपुर में यह ध्यान शिविर का प्रयोग हो रहा है। देश की सुरक्षा के लिए रक्षकदल को ट्रेनिंग देने का स्थल आज ध्यान के प्रशिक्षण का केंद्र बन रहा है, यह भी एक विचित्र संयोग है।

आज स्थिति क्या है? मनुष्य अपने आपको भूल गया, परमात्मा को भूल गया और उसका संपर्क दुरात्मा के साथ बढ़ रहा है। ‘जैसी संगत वैसी रंगत’ संगति का प्रभाव चाहे-अनचाहे होता ही है। एक सूफी संत थे-इब्राहीम खवास। एक बार वे अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। वहाँ जंगली हिंò पशुओं का साम्राज्य था। संत एक वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ होकर बैठ गए। शिष्य ने देखा सामने से शेर आ रहा है। वह घबराकर भागा और वृक्ष पर चढ़ गया। शेर आया उसने संत के चारों ओर चक्कर लगाया, उनका शरीर सूँघा और चला गया। कुछ देर बाद ध्यान पूरा कर संत चले। शिष्य भी उनके साथ हो गया। सहसा एक मच्छर ने संत को काट लिया। संत के मुँह से आह निकली। शिष्य विस्मित रह गया।

उसने गुरु से पूछा-‘गुरुजी! शेर आया तब तो आप बिलकुल नहीं घबराए और अब मच्छर के काटने से आह भर रहे हैं। यह क्या?’ संत बोले-‘तुझे पता नहीं, उस समय मेरे साथ परमात्मा थे इसलिए मैं अभय था। किंतु अब मेरे साथ तू है, इसलिए मैं घबरा रहा हूँ।’ यह एक तथ्य है। इसके आधार पर यह बात प्रमाणित होती है कि ध्यान की गहराई के क्षणों में हमारे भीतर का परमात्मा जग जाता है, इतना ही नहीं हम स्वयं परमात्मा बन जाते हैं। पर जब तक पूर्णता नहीं होती, परमात्मतत्त्व प्रकट नहीं हो सकता। इस दृष्टि से हम सिंधु भी हैं और बिंदु भी हैं। भगवान भी हैं और भक्त भी हैं।

साधना का यह क्रम भक्त से भगवान बनने का क्रम है, बिंदु से सिंधु बनने का क्रम है। इस क्रम में आगे बढ़ने वाले को पुरुषार्थी बनना होगा। ज्ञान, भक्ति और कर्म का समन्वय करना होगा। पुरुषार्थ के बिना कोई भी साधना-पद्धति सफल नहीं हो सकती। सब प्रकार की पूर्व-धारणाओं को छोड़कर प्रयोग की दृष्टि से प्रयोग हो तो उसकी सफलता असंदिग्ध है।

26 मार्च, 1981, जयपुर।

आँख मूँदना ही ध्यान नहीं

‘ध्यान’ इस युग का बहुचर्चित शब्द है। इसे अनेक प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। सब परिभाषाएँ अपने आपमें पूर्ण हैं, ऐसा मैं नहीं मानता। मेरे मन पर ध्यान के जिस स्वरूप का विशेष प्रभाव है, उसमें अनेक प्रश्नों का समाधान निहित है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है। उसके अनुसार चेतना का वह क्षण ध्यान है, जिसमें प्रियता और अप्रियता का भाव समाप्त हो जाता है। यही क्षण अप्रमाद का क्षण है, पूर्ण जागरूकता का क्षण है, भावक्रिया का क्षण है, मूर्च्छा की ग्रंथि तोड़ने का क्षण है, सुषुप्ति मिटाने का क्षण है, साधना का क्षण है, और है अहिंसा का क्षण। ध्यान के इस स्वरूप-बोध के बाद यह तथ्य स्पष्ट होग जाता है कि आँख मूँदकर बैठना ही ध्यान है, अन्यथा नहीं। ऐसा आग्रह नहीं होना चाहिए।

आँख मूँदकर बैठना ही ध्यान नहीं, इसका अर्थ यह भी नहीं कि आँख मूँदकर बैठने की जरूरत नहीं है। अभ्यास-काल में तो आँख मूँदकर बैठना ही पड़ता है। मूल बात यह है कि ध्यान का प्रयोक्ता घर में रहे या बाहर, नाटक-सिनेमा देखे या धर्मस्थान में प्रवचन सुने, व्यवसाय करे या समाज-सुधार का काम, उसके मन में प्रियता और अप्रियता का भाव नहीं रहना चाहिए। जब तक यह स्थिति उपलब्ध नहीं हो जाती है, तब तक अभ्यास की अपेक्षा रहती है। क्योंकि एकांत जंगल हो या गुफा, आँख बंद हो या सर्वेंद्रिय गोपन मुद्रा, अभ्यास के अभाव में प्रियता और अप्रियता की अनुभूति छूट नहीं सकती। इस अभ्यास-क्रम को पुष्ट करने के लिए ही ऐसे ध्यान-शिविरों की आयोजना की जाती है।

(क्रमशः)