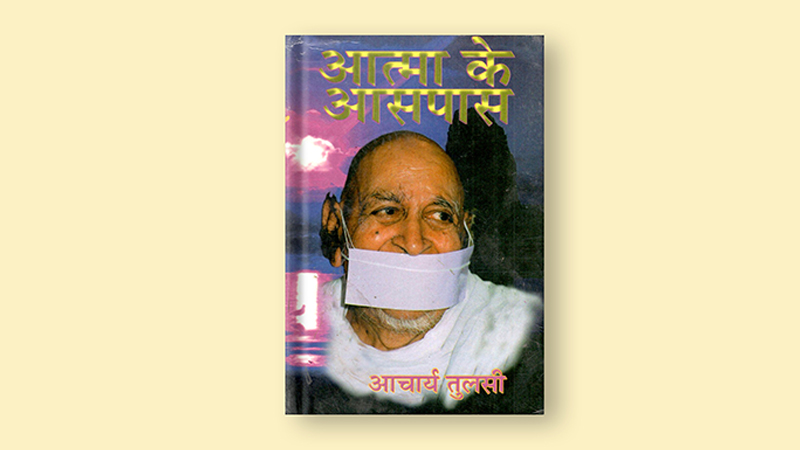

आत्मा के आसपास

ु आचार्य तुलसी ु

प्रेक्षा : अनुप्रेक्षा

उपसंपदा के सूत्र

(क्रमश:) पहला सूत्र है मिताहारआहार का संबंध शरीर से है और शरीर का मन से। मन को साधने के लिए शरीर को साधना बहुत जरूरी है। शरीर के लिए भोजन जितना आवश्यक है, भोजन का संयम उससे अधिक आवश्यक है। बहुत बार व्यक्ति भूखा रहकर जितना अहित नहीं करता, अधिक खाकर कर लेता है। अति भोजन ध्यान की सबसे बड़ी बाधा है। एक साधक खाद्य-संयम रखकर किसी भी समय ध्यान की गहराई में उतर सकता है। इसके विपरीत अधिक खाने के बाद ध्यान के अनुकूल मन:स्थिति भी तैयार नहीं होती। अधिक भोजन करने का परिणाम हैआलस्य और निद्रा। ध्यान जागरूक चेतना का प्रतीक है। इस दृष्टि से साधक का भोजन जितना सादा, सात्त्विक और सीमित होता है, साधना में उसे उतनी ही सुविधा प्राप्त हो जाती है। उपसंपदा का दूसरा सूत्र हैमितभाषण। बोलना सामूहिक जीवन की एक अपेक्षा है। क्योंकि यह भावाभिव्यक्ति का एक माध्यम है। व्यक्ति अकेला रहे तो उसे किसी के साथ बात करने का अवसर ही नहीं मिलता, वह सहज मौनी हो जाता है। एक नवजात बच्चे को एकदम अकेला रखा जाए तो वह बोलना सीख ही नहीं सकता। बोलने का अर्थ ही तब है जब व्यक्ति के पास दूसरा कोई सुनने वाला हो। सामूहिक जीवन में भी बोलना जितना आवश्यक है, मौन उससे भी अधिक आवश्यक है। साधना की गहराई में उतरने के लिए तो केवल बाहर से ही नहीं, भीतर से भी मौन होना आवश्यक है। पर यह मनुष्य की दुर्बलता है कि वह आवश्यकता से अधिक बोलता है। जहाँ एक शब्द या वाक्य से काम चल सकता है, वहाँ दस शब्दों या वाक्यों का प्रयोग समय और शक्तिदोनों का अपव्यय है।

प्रेक्षाध्यान का साधक ध्यान से अतिरिक्त समय में भी पूर्ण मौन का अभ्यास करे, यह बहुत अच्छी बात हैं पर मौन स्वीकार करने के बाद भी संकेतों से बात करते रहना अधिक लाभप्रद नहीं है। इस क्रम में उतनी शक्ति का व्यय होता है, जितना बोलने से भी नहीं होता। इसलिए साधक को पूर्ण मौन का नहीं तो मितभाषिता का अभ्यास अवश्य होना चाहिए। मितभाषिता का मानदंड यही है कि व्यकित बोलने से पहले दो क्षण रुककर सोच ले कि कितना बोलना आवश्यक है? अथवा बोलने के बाद वह यह समझने का प्रयास करे कि अभी उसके द्वारा जो बात कही गई है, वह नहीं कही जाती तो कौन-सा काम रुकने वाला था। इस प्रकार विचारपूर्वक बोलना, बोलने के लिए कैसी भाषा का उपयोग करना, जोर से बोलना या धीरे बोलना आदि कई पहलू हैं जो मितभाषिता का स्पर्श करते हैं। साधक अपने विवेक का जागरण का अनपेक्षित भाषण से अपना बचाव कर सकता है।

उपसंपदा का तीसरा सूत्र हैमैत्री। मैत्री का पौधा समता के धरातल पर ही हरा-भरा रह सकता है। इसमें विश्वात्मा के साथ तादात्म्य स्थापित करने की क्षमता हैं ध्यान-साधक के मन को राग-द्वेष की तरंगें जितना प्रभावित रखेंगी, उसकी साधना उतनी ही कम होगी। राग और द्वेष दोनों मैत्री भावना में बाधक हैं। कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति या वस्तु के प्रति अपना अधिक अनुराग रखता है तो दूसरे व्यक्ति या वस्तु के प्रति उसका विद्वेष होना स्वाभाविक है। द्वेष की तरंगों का स्पष्ट आभास न मिलने पर भी उसके अस्तित्व को नकारने का हमारे पास कोई हेतु नहीं है। इसी प्रकार विराग के समानांतर राग की तरंगें प्रवाहित होती रहती हैं। ऐसी स्थिति में ‘मैत्री’ एक ऐसी दिशा है जो राग और द्वेषदोनों को क्षीण करती हुई व्यक्ति को वीतरागता की ओर अग्रसर करती है। प्रेक्षाध्यान की साधना करने वाले को मैत्री की भावना से भावित होना ही होगा, अन्यथा उसका ध्यान आत्मस्पर्शी नहीं हो सकता। उपसंपदा का चौथा सूत्र हैप्रतिक्रियाशून्य-क्रिया। मनुष्य का यह स्वभाव बन गया है कि वह प्रतिक्रिया में जीता है। सुबह से शाम तक उसकी अधिकांश प्रवृत्तियाँ प्रतिक्रियास्वरूप होती हैं। प्रतिक्रियाओं में जीने वाला व्यक्ति जीवन की सहजता को खो देता है। उसे यह ज्ञात ही नहीं रहता कि वह अमुक काम क्यों कर रहा है? किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को गाली दी। गाली देने का कोई अर्थ या औचित्य हो या नहीं, गाली सुनने वाला उसकी प्रतिक्रिया से मुक्त नहीं रह पाएगा। किसी व्यक्ति ने किसी का हित या अहित कर दिया, दोनों क्रियाओं की सीधी प्रतिक्रिया होती है। हितैषी के प्रति हितावह और द्वेषी के प्रति द्वेष की भावना जाग जाती है। यह एक प्रकार की पंगुता है। मनुष्य अपने स्वतंत्र चिंतन के आधार पर कोई भी काम नहीं कर सकता। उसके सामने जैसी परिस्थितियाँ होती हैं, उनसे हटकर कुछ सोचने का या करने का प्रसंग ही नहीं आता। ऐसी स्थिति में प्रतिक्रिया-हीन जीवन जीना बहुत बड़ी साधना है। कितनी ही कड़ी क्यों न हो साधना, जब तक यह नहीं सधती है, प्रेक्षाध्यान का वांछित परिणाम नहीं आ सकता। साधक को प्रतिदिन यह अभ्यास करना चाहिए कि वह प्रतिक्रियाओं से मुक्त कैसे रह सकता हैं अभ्यासकाल में ही परीक्षण होता रहे तो साधना के परिणाम की अवगति मिलती रहती है। यह परीक्षण किसी दूसरे के द्वारा न होकर अपने द्वारा ही हो, यह भी आवश्यक है। जो व्यक्ति प्रतिक्रियाओं से अप्रभावित रहना सीख लेता है, वह सही अर्थ में ध्यान का अधिकारी होता है। उपसंपदा का पाँचवाँ सूत्र हैभावक्रिया। भावक्रिया का संबंध जीवन की प्रत्येक क्रिया के साथ है। छोटी-से-छोटी और बड़ी-से-बड़ी कोई भी क्रिया साधक की अजानकारी में न हो। भावक्रिया का अर्थ हैजिस समय जो काम करे, उसी में लीन हो जाना, अपने अस्तित्व को उससे भिन्न नहीं रखना। तच्चित्तता, तन्मयता, तदर्थोपयुक्तता आदि शब्द भावक्रिया के ही प्रतीक हैं। बहुत बार यह होता है कि व्यक्ति काम तो कुछ करता है और उसका मन कहीं और रहता है। भावक्रिया की साधना न होने से ऐसी स्थिति बनती है। इसमें मन, वाणी और कर्म तीनों समन्वित नहीं रह सकते। जिस क्रिया के साथ मन का योग न हो, वह क्रिया मूर्च्छा का प्रतीक है। एक बार महात्मा बुद्ध के ललाट पर एक मक्खी आकर बैठ गई। महात्मा का हाथ अनायास ही उठा और मक्खी उड़ गई। दो क्षण बाद बुद्ध ने सलक्ष्य हाथ ऊपर उठाया और मक्खी उड़ाने की मुद्रा में उसको घुमा दिया। पास ही बुद्ध के कुछ शिष्य बैठे थे। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उनमें से एक शिष्य बोला‘भगवन्! यह आप क्या कर रहे हैं? अभी तो कोई मक्खी या मच्छर नहीं है, किसे उड़ाने के लिए आपको यह कष्ट करना पड़ रहा है?’

(क्रमश:)